PYROPHOB – Ein Forschungsprojekt für den Wald von morgen

Waldbrände stellen weltweit eine zunehmende Herausforderung dar, die durch den Klimawandel noch verstärkt wird. Auch in Brandenburgs ausgedehnten Kiefernforsten brennt es immer häufiger. Die Folgen betreffen nicht nur die Forstwirtschaft, sondern auch die Gesellschaft und Volkswirtschaft insgesamt. Prävention, Bekämpfung und Nachsorge sind mit hohen Kosten verbunden. Das Forschungsprojekt PYROPHOB hat sich fünf Jahre lang der Aufgabe gewidmet, wissenschaftliche Grundlagen für nachhaltige Strategien im Umgang mit Waldbränden und ihren Auswirkungen zu erarbeiten. Es war das bislang größte Forschungsprojekt dieser Art in Brandenburg und wurde von acht Institutionen getragen.

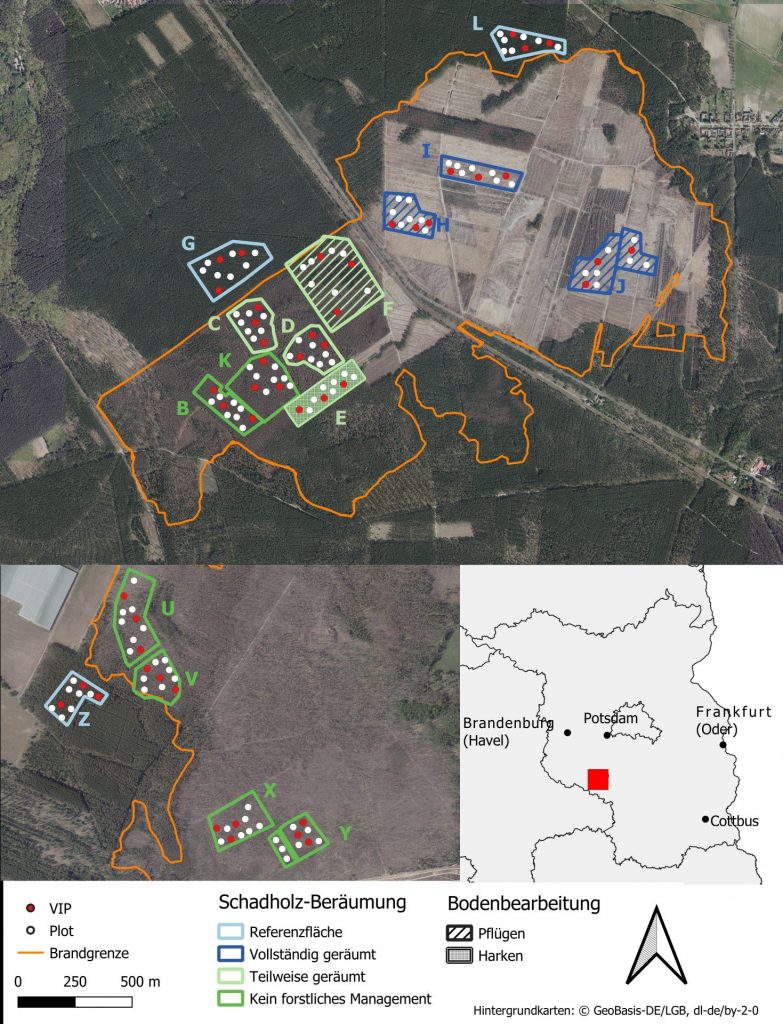

Untersuchungskulisse und Forschungsdesign

Die Untersuchungsgebiete lagen im Süden Brandenburgs, einem der trockensten Bundesländer. Sie sind von Kiefernwäldern auf sandigen und armen Standorten geprägt. Beide Areale sind munitionsbelastet. Deshalb umfasste das Projekt erhebliche Mittel zur Kampfmittelsondierung und -räumung, um das Risiko bei den Forschungsarbeiten zu minimieren. Allein in Treuenbrietzen wurden etwa 1.500 kg Kampfmittel und rund 3.700 kg Munitions-Metallschrott auf 13,3 Hektar geborgen.

Quelle: Eberswalder Forstliche Schriftenreihe Band 77, S. 32. Potsdam, Brandenburg

Treuenbrietzen

- Waldbrände 2018 und 2022

- Verbrannte Fläche 2018 rund 400 Hektar

- Gesamtgröße Untersuchungsfläche circa 47 Hektar

- Teilbereich Privatwaldgenossenschaft: 2018 großflächige Fällung und Räumung der verbrannten Bäume, Bodenbearbeitung sowie Pflanzung verschiedener Baumarten (I, J, H)

- Teilbereich Kommune Treuenbrietzen: Tote Bäume blieben teilweise stehen, teilweise wurden verschiedene Baumarten gesät oder junge Bäume gesetzt (C, D, E, F); zwei Flächen mit natürlicher Sukzession (B, K)

- Unverbrannte Referenzfläche (G)

- Verkauf des Kommunalwaldes im Mai 2022, nach erneutem Brand im Juni 2022 Ausweisung einer neuen Referenzfläche (L)

Jüterbog

- Waldbrand 2019

- Gesamtgröße der Untersuchungsfläche circa 18 Hektar

- Verbrannte Fläche rund 800 Hektar, größter Waldbrand in Brandenburg seit Jahrzehnten

- Im Besitz der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg – Die Wildnisstiftung

- Untersuchungsflächen werden der Naturverjüngung, d.h. der natürlichen Sukzession überlassen, keine Baumfällungen (U, V, Z, X, Y)

- Unverbrannte Referenzfläche (Z)

Untersuchungsdesign

Nach dem Brand wurden die Untersuchungsflächen unterschiedlich behandelt. Hier knüpften die PYROPHOB-Forscher*innen zu Projektbeginn im Mai 2020 an. Insgesamt ergaben sich 15 Behandlungsvarianten (treatments) mit je 10 Probepunkten (Plots), davon je drei so genannte Hauptprobekreise (VIP = Very Important Plot). An jedem Plot erfolgen Messungen abiotischer und biotischer Faktoren.

Probenahme im Freiland - verschiedene Untersuchungsgeräte

Zentrale Ergebnisse

Naturverjüngung und Resilienz durch Vielfalt

Ein zentraler Befund der Forschung ist die Bedeutung der natürlichen Vegetationsentwicklung. In Treuenbrietzen zeigte sich, dass Pionierbaumarten wie die Zitterpappel sich überraschend gut etablierten. Bereits drei Jahre nach dem Brand waren auf einigen Flächen Bäume mit einer Höhe von über fünf Metern anzutreffen. Diese Laubbäume erwiesen sich als widerstandsfähiger gegenüber Feuerereignissen als Kiefern, was ihre Rolle in der Schaffung klimaresilienter Mischwälder unterstreicht. Im Gegensatz dazu verlief die Erholung der Waldflächen in Jüterbog aufgrund extremerer Wuchsbedingungen wie etwa einer höheren Landschaftstemperatur oder der Böden mit höherem Sandanteil langsamer. Mit fortschreitendem Klimawandel ist damit zu rechnen, dass die Ökosystemerholung nach derartigen Störungen weniger zuverlässig sein wird.

Fotomonitoring natürliche Sukzession

Fotomonitoring der Kahlschlag-Fläche

Fotomonitoring der unverbranten Referenzfläche

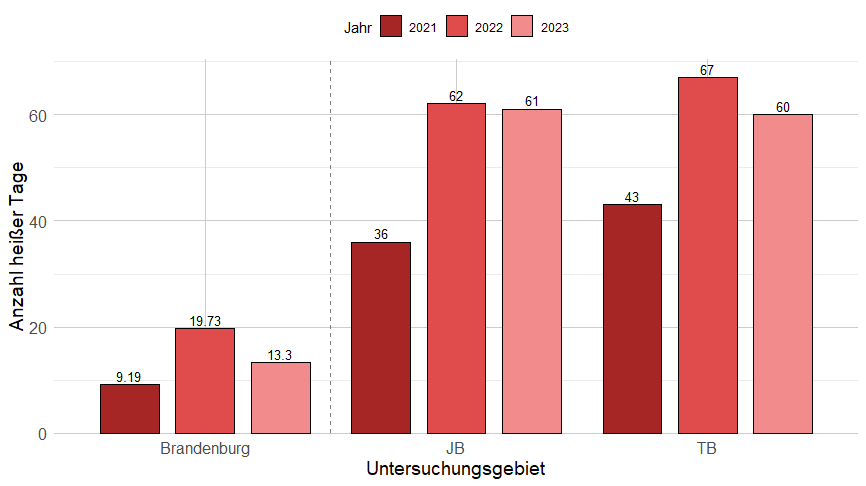

Extreme Wetterbedingungen als Herausforderung

In den Untersuchungszeitraum fielen vier von fünf der heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Waldbrände trugen dazu bei, dass im Untersuchungsgebiet ausgeprägte Hitze und Dürrewerte zu verzeichnen waren. Die Anzahl der heißen Tage mit Temperaturen über 30°C lag in beiden Untersuchungsgebieten um das bis zu Fünffache über dem Landesdurchschnitt. Diese Bedingungen hatten deutliche Auswirkungen auf die Bodenfunktionen und die Regeneration der Ökosysteme. Als besonders problematisch erwies sich die Bearbeitung der Böden nach Bränden, da sie zu einer weiteren Verschlechterung der Bodenstruktur führte. Neu gepflanzte Kiefernsetzlinge auf Kahlschlägen hatten kaum eine Chance. Demgegenüber trug das Belassen von Totholz zur Revitalisierung der Ökosysteme und einer größeren Strukturvielfalt bei.

Quelle: Rönnefarth & Ibisch (2024). Anzahl der heißen Tage (≥ 30°C) pro Jahr und Untersuchungsgebiet in den Jahren 2021 bis 2023. Eberswalder Forstliche Schriftenreihe Band 77, S. 63. Potsdam, Brandenburg.

Biodiversität: Neue Erkenntnisse zu Lebewesen und ihren Interaktionen

Das Projekt brachte spektakuläre Neu- und Wiederfunde zutage, darunter bislang unbekannte Pilzarten wie das Keulige Mooskeulchen. Auch bisher unbekannte ökologische Beziehungen wurden entdeckt wie z. B. die Symbiosen von Steinpilz und Marone mit Zitterpappeln. Dies erlaubt neue Perspektiven auf die Rolle von Pilzen bei der Waldregeneration.

Nach über 100 Jahren gelang der Wiederfund einer Reliktpopulation des Haarscheinrüsslers, einer Käferart, deren deutschlandweit einziges Vorkommen auf den untersuchten Flächen liegt. Auch bei den Spinnentieren gab es einen Neufund für Deutschland sowie den Nachweis seltener Arten wie der Herbströhrenspinne.

Reliktarten, neue Funde & Erkentnisse

Wissenschaft und Praxis im Dialog: Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Waldwirtschaft

Die Ergebnisse von PYROPHOB bestätigen die Annahme, dass intensive forstliche Eingriffe nach Bränden für die Regeneration von Ökosystemen ungünstig sind. Eine abgeräumter Fläche und vertrockneter Kiefernsämling zeigen, dass das menschliche Eingreifen oft nicht mit Erfolg gekrönt wird.

“ Natürliche Prozesse und eine kluge Steuerung der Brandnachsorge sind unter den durch den Klimawandel zunehmend erschwerten Bedingungen eine entscheidende Grundlage für die zukünftige Waldentwicklung.“

Prof. Pierre Ibisch, Projektleiter, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Totholz sollte auf den Flächen belassen und auf Bodenbearbeitung verzichtet werden, damit Böden und Vegetation sich möglichst schnell wieder erholen können. Wer einen Nutzwald besitzt, sollte nach einem Brandereignis zunächst abwarten, was sich von selbst einstellt. Das Waldgesetz gewährt für die Wiederbewaldung einen Zeitraum von drei Jahren, auf Antrag auch länger, falls die natürliche Verjüngung einen längeren Zeitraum erfordert

Die in PYROPHOB gefundenen Ansätze sollten in politischen und forstwirtschaftlichen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden, um widerstandsfähige und klimafeste Wälder zu schaffen.

„Die PYROPHOB-Forschungsfläche in unserem Wildnisgebiet Jüterbog führt uns eindrucksvoll vor Augen, was möglich ist, wenn die Natur sich selbst helfen darf. Natürliche Sukzession auf Wildnisflächen kann als wichtige Referenz für die Waldwirtschaft und den Naturschutz dienen.“

Dr. Andreas Meißner, Geschäftsführender Vorstand, Die Wildnisstiftung

Kontakt für Ihre Fragen

Wildnisstiftung

Geschäftsstelle Potsdam

E-Mail: info@stiftung-nlb.com

Tel.: +49 (0) 331 – 7409322

Mobil: +49 (0) 331 – 7409323